九工大生とパソコン

九工大の情報工学部は、言うまでもなくコンピュータなどの情報技術を学ぶ学部です。そのため、当たり前のようにみんなパソコンを持っており、学校に持ってくる人もとても多いです。大学生協が行った調査では、九工大生の95%が自分専用のパソコンを持っているらしいです。これは工学部も含んだ値なので、情報工学部に限ればほぼ100%ではないでしょうか。したがって、情報工学部で学ぶにあたって、パソコンは必需品といえます。

パソコンは必需品というものの、一体どうしたら良いの?って人もいるかと思います。ここでは、パソコンの選び方などを、簡単に説明しています。九工大以外の大学に進学する人にも参考にしていただけるように書いたつもりです。よかったら読んでください。まず大前提として、ノートパソコンを買うということがありますが。

パソコンを選ぶ際に最優先すべきポイント、それはパソコンの重さだと僕は考えています。というのも、九工大生はパソコンを頻繁に持ち運びしますが、そこで重たいパソコンを持っていたら持ち運ぶのが大変です。僕も入学当初は重たいノートパソコンを使っていたのですが、あまり持ち運ばないようになってしまったので、大学生活の途中でモバイルノートと呼ばれる軽いパソコンを買い足しました。普通のサイズのノートパソコンは2kgから2.5kg程度の重さがありますが、僕の体感では1.5kg以上のものになると持ち運ぶ気が失せます。できれば1kg程度のモデルなど、軽量なパソコンをおすすめします。

次に値段ですが、これは正直ケチるべきではないです。大学に入るにあたって、パソコンを買うお金を出してくれるのは親だという人がほとんどだと思います。ノートパソコンというのは本当に値段の幅が大きく、3万円程度のものから20万円を超えるようなもの、中古品を見れば1万円程度のものまであります。となると当然親はなるべく安いものを買って欲しいと、口には出さなくても内心では思っているはずです。もちろん過剰に高いものを買う必要はないですが、最低でも7-8万円程度以上のモデルを買うのがおすすめです。というのも、安いものは性能が低い上に、さまざまな部分でコストダウンされており、故障率や故障時のサポート・保証が手薄になっているものが多いです。自分で分解して修理できる、といった知識や技術を持ち合わせている人にはそういったものもいいかもしれませんが、パソコンのことはあまりわからないという人は生協推奨モデル(いわゆる生協パソコン)を買ったほうが無難といえます。僕の周りでは、パソコンに詳しいイメージのある友人はみんな量販店で購入したものを使用している気がします。

生協パソコンのメリット・デメリット

◯メリット

自分に過失がある故障など、普通に量販店で購入したものでは考えられないほ手厚い保証がついてきます。また、生協が推奨するモデルということでたくさんの人が持っており、分からないことがあったら人に聞きやすい。また、今年の推奨モデルは軽量で1kgを割っているほか、バッテリーの持ちもとてもよいみたいです。

☓デメリット

値段が高い。例年16-18万程度のモデルが推奨モデルとして売りだされますが、これはそこそこのパソコンだと2台も3台も買えてしまう値段です。例年Let'sNoteが推奨モデルなので、似たようなパソコンをあまりにも多くの人が持っており、自分のものが分からなくなったりすることがある。

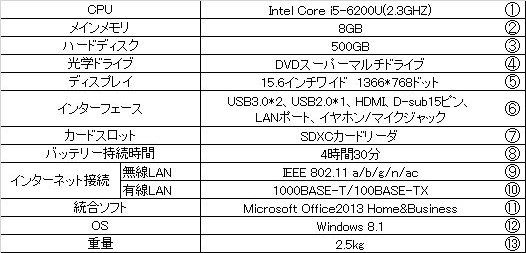

性能ですが、現役の九工大生ですらカタログ等に書かれているスペック表の見方がよく分かってない人もいます。なので、ここで各項目について簡単に説明します。

1 CPU

CPUとは、CentralProcessingUnitの略、日本語に直すと中央演算装置となります。いわばパソコンの頭脳のようなもので、ここの性能がパソコンの性能に直結してきます。CPUの性能の善し悪しというのは、1秒間にどれくらいの回数の計算ができるかや同時にいくつの計算が行えるかなどで決まりますが、おおむねCPUの種類によって決まるので、CPUの名前と性能は次のような関係だと思ってもらうといいと思います。

| Core i7 > Core i5 > Core i3 ≧ Core M > Pentium > Celeron > Atom |

| ←高性能 |

低性能→ |

重たいゲームやグラフィックス処理などといった、パソコンに演算能力が求められることをしないのであれば、あまり性能の高くないCPUを搭載したパソコンでも快適に使えます。

2 メインメモリ

メモリメモリというのは、主記憶装置という装置で、演算途中のデータなどを一時的に保管しておくためのスペースです。そのため、写真や動画などの大がかりなデータを取り扱う場合などに大きなメモリ容量が求められます。ネットを見たりレポート作成などの一般的な用途では、最低4GB(ギガバイト)以上が快適に使用できる目安です。モデルによっては16GBなど大容量のメモリを搭載したものがありますが、そういったものは非常に快適だと思います。

3 ハードディスク

書き上げたレポートや写真・音楽といったデータを長期的に保存するための装置です。もちろん容量が大きいほど、よりたくさんのデータを入れることが出来ます。最近では、ハードディスクの代わりにSSDと呼ばれる装置を搭載したモデルも登場しており、これはハードディスクとは別の仕組みを使ってデータを保存するものです。ハードディスクと比べて容量が少なく、値段も割高になりますが、衝撃に強くハードディスクと比べて軽いという特徴があります。ノートパソコン故障の原因の多くを占めるのが、使用中にハードディスクに衝撃が加わってしまうことです。ハードディスクというのは非常に衝撃に弱く、電源が入っている時ならばほんの僅かな衝撃で故障してしまうことがあります。頻繁に持ち運ぶノートパソコンでは、価格は割高でも、SSDが搭載されたモデルを購入することで故障を減らすことができ、結果として却って良い場合もあります。近年のモデルではどのモデルもレポートの保存などには必要十分な容量が確保されているので、よほど大容量のデータを保存する必要がある人以外は、特に容量は気にする必要はないかと思います。

4 光学ドライブ

DVDやCDなどのディスクを読み書きするものです。ソフトウェアのインストールや音楽を聞いたりするのに必要です。軽量モデルでは搭載されていないものが多いので、そういった機種を買う場合には、USBなどで繋ぐ外付けのドライブがあると便利です。標準的な価格のパソコンだとDVDスーパーマルチドライブがついている場合が多く、これはほとんどの規格のDVD・CDを取り扱うことができます。高価格帯の製品ではブルーレイドライブがついていることも。

5 ディスプレイ

ディスプレイのサイズは言うまでもなくパソコンの大きさや重さに関わってきます。外に持ち出す機会の少ない標準的なノートパソコンでは15.6インチや17.3インチなど、持ち運びが容易なモバイルパソコンと呼ばれるものでは11.6インチや13インチなどが主流です。液晶の解像度は、液晶の綺麗さや一度に表示できる情報量に関係し、1366*768ドットのものが主流ですが、これも高価格帯の製品では1920*1080のフルHDのものやさらに解像度の高いものがあります。

6 インターフェース

パソコンに周辺機器を繋いだり、パソコンの画面をプロジェクターに出力するためにするのにケーブルを繋ぎますが、どのケーブルをつなぐことができるかを表しています。USBはよく知られているかと思いますが、USBメモリや外付けハードディスクを繋ぐなどでよく使います。標準的なノートパソコンでは2つから3つぐらいついている場合が多いですが、モバイルパソコンでは1つしかUSBポートがついていない場合もあります。そういうものを買う場合には、USBハブというものを購入しておくと、一度に複数のUSB機器をつなぐことが出来ます。近年のパソコンはUSB3.0という、データのやりとりが高速な規格に対応しているものが多いので、USBメモリやUSBハブもUSB3.0対応のものを買うと快適に使えます。他に外付けディスプレイやプロジェクタに画面を映す際に使用する、D-sub15ピンやHDMIといった外部映像出力端子も要チェックです。HDMIは液晶テレビやワイド液晶などに映像を出力する際によく使います。HDMIは多くのノートパソコンに付いていると思いますが、D-sub15ピンの端子がついていないパソコンが増えてきています。しかし、プロジェクタなどはまだまだD-sub15ピンで接続する物が多いので、プレゼンテーションなどする際に困ることもあるので要注意。

7 カードスロット

SDカードなどのメモリーカードを差し込むスロットです。カードリーダーなどともいいます。近年のパソコンはSDカードスロットしかついてないものが多いですが、ほとんどの場合はこれで十分だと思います。スマホなどで使われているマイクロSDカードを差したい時は、SDカードに変換するアダプタが必要です。

8 バッテリー持続時間

コンセントに繋がずにバッテリーのみでパソコンを動かす場合に、どれくらいの時間使い続けることができるかの目安です。当然長ければ長いほど、外などでパソコンを使用できる時間が長くなるほか、短時間の移動ではACアダプタ(いわゆるパソコンの充電器)を持ち歩く必要がなくなり、荷物を軽くすることができるメリットがあります。僕が持っているのはバッテリーが6時間程度持つモデルですが、これくらいのバッテリーの持ちだと1限から5限まで学校に居る日以外はACアダプタを持たずにすみます。長いものでは10時間を超えるバッテリーの持ちを謳ったものもあるので、よく確認してみてください。

9 無線LAN

学校の情報コンセントサービスや自宅のWi-Fi、さらには最近飲食店などで増えているフリーWi-Fiサービスに繋ぐ際に利用するのが無線LANです。ほぼすべてのパソコンに搭載されており、無線LANを使うだけなら特にこの項目を意識する必要は無いかと思います。この項目で鍵となってくるのは、高速な無線LANの規格などに対応しているかということです。無線LANというのは、"IEEE802.11"という文字のあとに続くアルファベットによって規格が異なっています。安いパソコンではb/g/nとなっていることが多いですが、ある程度の値段のパソコンになってくるとこれがa/b/g/n/acなどとなり、aやacが増えています。b/g/nとa/acは使う周波数が違っており、aやacで使われている周波数は混雑が少なく快適な通信ができる特徴があります。特にacは新しく登場した規格で、これまでの無線LANとは比べ物にならないほど速い速度で通信することができます。

10 有線LAN

先述の無線LANの普及によって使われる機会がぐんと減ったのが有線LANですが、ホテルなどではまだまだ有線LANでしかインターネットに繋げないこともあります。カタログによってはRJ-45などと書かれていることもあります。一部のモバイルノートやMacなどには有線LANが搭載されていないので、有線LANを使いたい場合にはUSBで繋ぐアダプタを用意する必要があります。

11 統合ソフト

いわゆるOfficeソフトのことです。現在ではほぼMicrosoftOfficeのことを指し、学校のレポートなどもそれを前提に指示があります。ワード、エクセル、パワーポイントなどのソフトがありますが、特にワードとエクセルは大学生にとって必需品です。ワードはいうまでもなくレポートの作成、それからサークルや委員会などの文書づくりに使う人もいます。エクセルは特に九工大生には必要なソフトで、実験のデータの計算などエクセルで関数を打ち込んでやると非常に楽です。電子の場合、1年後期・2年前期の実験は情報工学部にもかかわらず、実験レポートを手書きで書かされます。そんななか、せめて計算くらいは楽をしましょう!というわけでパソコンを買う際にはOfficeが付いたものを、と言いたいとこですが、九工大生は図書館でOfficeをインストールさせてもらえます!1人1台という制限はありますが、何万円もするOfficeソフトをタダでインストールできるのはとてもありがたいです。ちなみに2台目以降のパソコンでOfficeを使いたい場合には、MicrosoftOfficeと互換性を持ったKINGSOFTのOfficeを購入するといいです。5千円くらいでエクセル・ワード・パワーポイントと互換性のあるソフトウェアがセットになったものを購入できます。ただし、たまにワードのレイアウトが崩れたりすることもあるのでそこは注意。

12 OS

今市販されているパソコンは、ほとんどがWindows10、でなければMacOSのどちらかだと思います。情報系の学生としてはWindowsをおすすめします。というのも、動くソフトウェアの数がWindowsとMacでは違いすぎますし、Macでは講義で必要なソフトウェアが動かないといったことも考えられます。他にプログラミングの講義などで使うLinuxというOSもありますが、詳しい人の中にはWindowsとLinuxの両方をパソコンにインストールしている人もいるみたいです。

13 重量

重量については冒頭で書きましたが、僕が持ってるような1kg前後のものだと非常に快適に持ち歩くことができます。1.5kgを超えるとだんだんしんどくなってきて、2kgを超えると完全に持ち歩く気がなくなってしまいます。

以上を踏まえて、自分にあった素敵なパソコンを買ってください!

|